- カテゴリー:

- 2025.12.11

なぜ今“リアル×デジタル統合”なのか

集客に取り組む多くの企業が、SNSや広告といったデジタル施策を継続している一方で、「なぜ成果が安定しないのか」「自社ではどの施策を優先すべきなのか」 という問いに直面します。

その背景には、 “行動が動く瞬間” は顧客の生活導線と意志の強さによって大きく変わるという、シンプルですが見過ごされがちな前提があります。

デジタル施策は“拡張力”が強く、広い層に効率良く届けることができます。

一方で、街頭配布や街頭ハンディングのようなリアル接点は、生活動線×時間帯に沿った“即時反応”を生み出しやすい特性を持っています。

街頭配布の現場では、長年の配布データや反応データが蓄積されています。

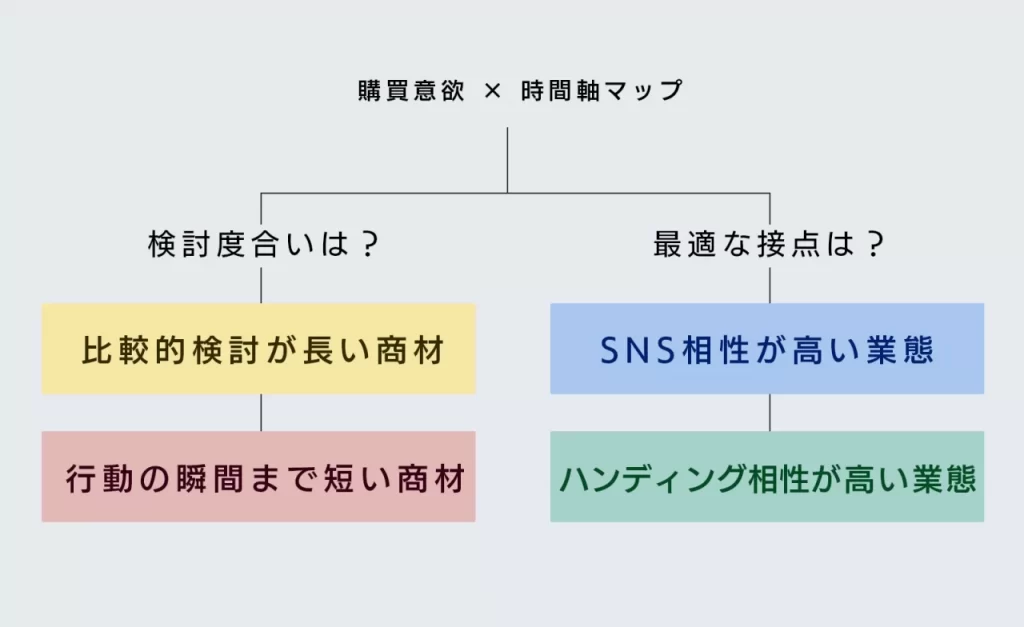

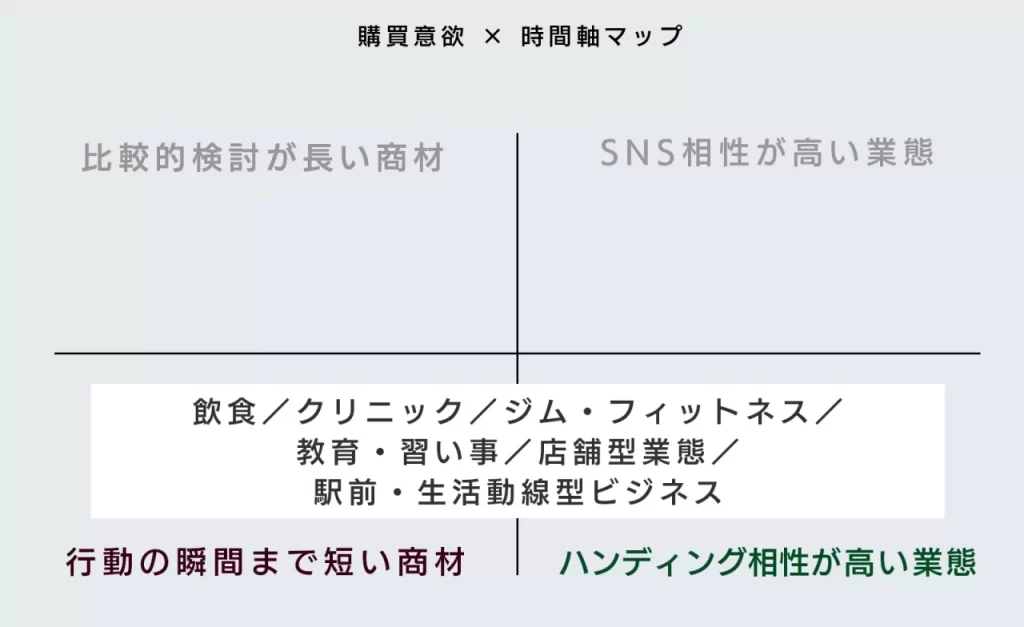

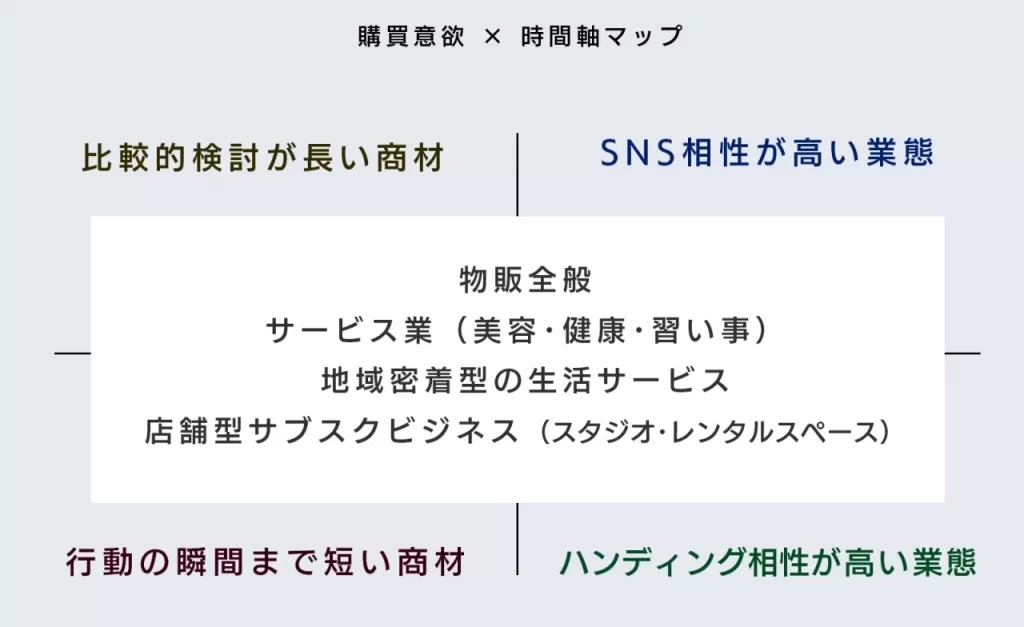

これらの傾向をもとに、フォチューナでは購買意欲の変化を時間軸で整理した「購買意欲×時間軸マップ」を作成してきました。

街頭配布(ハンディング)とは、駅前や生活導線上でチラシや試供品を“手渡し”し、その場で接点をつくる集客手法です。生活者が“動いている瞬間”に直接アプローチできるため、行動につながりやすいのが特徴です。

街頭配布(ハンディング)とは?

「購買意欲×時間軸マップ」 を作成して見えてきたことは、

SNSや広告だけでは捉えきれない行動トリガーが、生活者の日常のなかに確かに存在するということ。

そしてこの“リアル”と“デジタル”を対立軸として扱うのではなく、

それぞれの強みを組み合わせて、検討度合いに合わせた最適な接点を設計することが、

最も再現性の高い集客導線につながるということでした。

たとえば、

- SNSで興味を持っていた人が、帰宅途中の街頭配布のチラシをきっかけに来店する

- 街頭配布で一度接触した人が、後日広告を見て再び検討する

- 店舗近くでリアル接触をした方が、SNSでブランドを再認識する

といった、“接点が連鎖する集客” が生まれます。

フォチューナが提案するのは、デジタルかリアルか、どちらかに寄せることではありません。

「生活動線 × SNS × WEB広告」を一つの設計思想でつなぐこと。

その上で、業態に応じた最適な割合と役割を定義し、再現性のある集客モデルへと更新していくことです。

この視点をもとに、次章では 「業界ごとの適性はどう違うのか」 を丁寧に整理し、

あなたのビジネスに合った街頭配布とデジタル集客の組み合わせ方のヒントをお伝えしていきます。

自社にフィットする施策なのか

ハンディングは自社に合う?街頭配布×デジタルが問い合わせを安定させる仕組み

── 業界ごとに明確な適性があるという事実

リアルとデジタルを組み合わせた集客は、「どの業種でも同じように効く」というものではありません。

実際には、業界ごとに“接点が効くポイント”は大きく異なります。

フォチューナでは、これまでの支援経験と街頭配布の現場データを統合しながら、業態ごとに SNSの相性・広告の相性・街頭配布の相性 を整理してきました。その結果見えてきたのは、次のような傾向です。

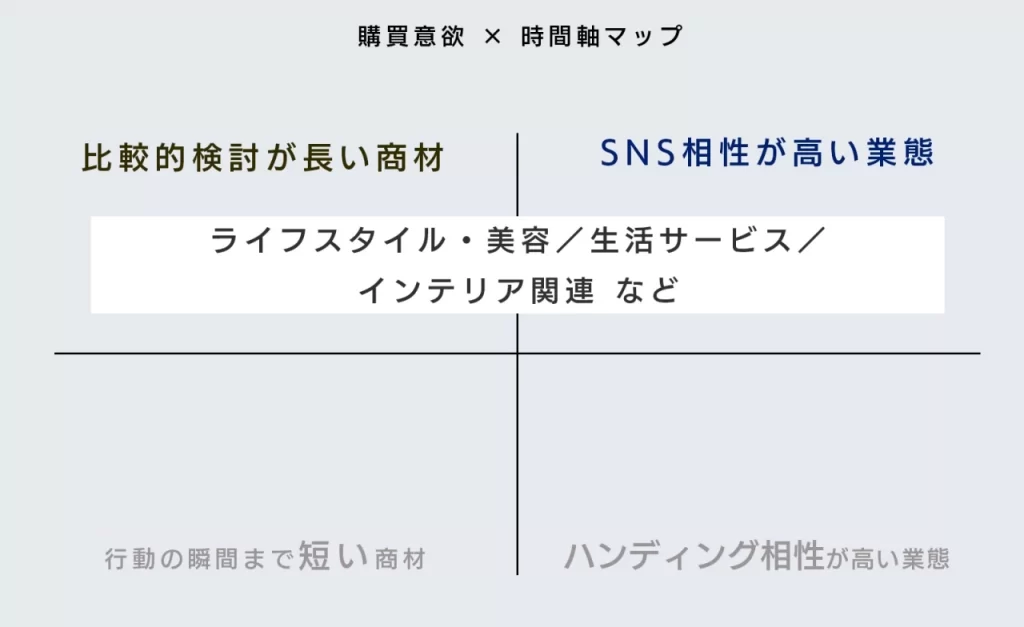

①「比較検討が長い商材」× SNS相性が高い業態

- ライフスタイル・美容

- 生活サービス

- インテリア関連 など

これらの業種は、SNSでの世界観発信や、体験ストーリーとの親和性が非常に高く、認知~検討までじっくり関係性をつくることが集客の成果につながります。

ハンディングをまったく使わないというわけではありませんが、どちらかといえばデジタル集客の比重が高くなるタイプといえます。

②「行動の瞬間がある商材」× ハンディング相性が高い業態

- 飲食

- クリニック

- ジム・フィットネス

- 教育・習い事

- 店舗型業態

- 駅前・生活導線型ビジネス

生活動線上での“その瞬間”の接触が、関心レベルを一気に引き上げます。

特に 駅前・帰宅導線・朝の活動開始導線 は、街頭配布による集客効果が表れやすい領域です。

このタイプは、街頭配布を起点にした集客と、デジタル集客による再訴求を組み合わせることで、大きな成果が見込めます。

③「短期行動と長期検討の両方がある業態」

短期的に行動が起こりやすいきっかけ(来店・相談)と、中長期での比較検討(SNS保存・あとで調べる)がどちらも発生する領域です。この2つの行動が混在する業態は、リアルとデジタルを組み合わせることで最も成果が伸びやすくなります。

- 物販全般

- サービス業(美容・健康・習い事)

- 地域密着型の生活支援サービス

- 店舗をもつサブスクリプション型ビジネス

街頭配布で「今すぐ動ける層」を集客しつつ、デジタル集客で「じっくり検討したい層」との関係を育てていくことがポイントです。

フォチューナが特に強みを発揮できるのも、この領域です。

判断基準:自社はどのタイプに当てはまるのか?

ハンディングは自社に合う?街頭配布×デジタルが問い合わせを安定させる仕組み

あなたの業態がどのカテゴリーに入るかは、実は非常にシンプルな5つの問いで判断できます。

- 検討期間は短いか、長いか

- 店舗/対面の有無

- 行動が動く“瞬間”が存在するか

- SNSとの親和性(世界観・物語・工程)があるか

- 再来店/継続が成果につながるか

この5つがわかると、街頭配布とデジタル集客の最適な配分が自然と見えてきます。

たとえば検討期間が長い商材であれば、SNSやオウンドメディアによるデジタル集客を軸にしつつ、イベント時に街頭配布で接点を増やす。

逆に、行動の瞬間がはっきりしている商材であれば、街頭配布をメインの集客として設計し、広告やSNSでリマインドをかける。

このように、街頭配布とデジタル集客を「どちらが主役か」「どこで組み合わせるか」という視点で整理することが大切です。

適性がわかると、ムダな集客が減る

ハンディングは自社に合う?街頭配布×デジタルが問い合わせを安定させる仕組み

適性を見ることの価値は、「どの施策をやるか」ではなく、「何をやらなくていいか」が明確になること にあります。

街頭配布が向いていない業態で、なんとなくこのハンディングを続けていても、

集客効率は上がりません。

同じように、リアル接点が重要な業態でデジタル集客だけに偏ってしまうと、

本来拾えるはずだった「行動の瞬間」を取り逃してしまいます。

- デジタルを伸ばすべき業態なのか

- リアル接点の比重を増やすべき業態なのか

- それとも、統合ですべてが伸びる業態なのか

適性が分かると、判断の軸が整い、成果につながる施策に集中できます。

結果として、ムダな集客コストを抑えながら、必要なところにだけ予算と時間を投下できるようになります。

重視する「関心レベル × タイミング × 導線設計」

ハンディングは自社に合う?街頭配布×デジタルが問い合わせを安定させる仕組み

リアル×デジタル統合を勧める理由は、単に「組み合わせると良い」からではありません。

生活者の意思とタイミングに合わせて、最適な接点を設計するために必要だから です。

SNS・広告は拡張力を持ち、理解や比較を後押しするデジタル集客の役割を担います。

街頭配布は、生活動線上で即時反応を生み出す集客の役割を持っています。

これらを購入意思に合わせて組み合わせることで、

“必要な人に、必要なタイミングで、必要な情報を届ける”

という自然な導線づくりに繋がっていきます。

街頭配布でまず接点をつくり、デジタル集客で理解を深めてもらい、

再びこのハンディングや店舗体験で関係性を強化する。

こうした往復を前提にした集客設計は、短期的な反応だけでなく、

中長期の売上やLTVにも良い影響をもたらします。

次回は── “集客が動く瞬間”を紐解きながら、街頭配布(ハンディング)が持つ役割をもう少し丁寧に整理していきたいと思います。

-

-

INFORMATION

株式会社フォチューナ

フォチューナは、経営とマーケティングを横断する伴走型の支援を提供する会社です。GoogleやSNS広告の運用を中心としたデジタルマーケティング支援、EC・コンテンツ設計・with AI対応などのWEBコンサルティング支援に加え、新しい価値づくりと事業成長を支える経営支援事業を展開しています。

-

-

AUTHOR PROFILE

YAGISAWAWEBコンサルティング事業 プロジェクトマネージャー

新規事業とリテール領域で支援するプロジェクトマネージャー。WEBディレクター、営業を経てインバウンドマーケティングと情報設計などの上流工程の知見から企業のDX推進に従事する。 HubSpotインバウンド認定、HubSpot Marketingソフトウェア認定資格を保持。

RANKING

- 情報設計

- 街頭でのチラシ・ティッシュ配布は自社に合う?ハンディング×デジタルが問い合わせを安定させる仕組み

- Tags

- 人気のタグ

- CATEGORY

- カテゴリー

- Rerated

- 関連記事

- Reccomend

- オススメ記事

-

コンテンツマーケティング

-

ソーシャルメディアマーケティングとは何か、戦略を構築する方法

2024.03.09

-

情報設計

-

街頭でのチラシ・ティッシュ配布は自社に合う?ハンディング×デジタルが問い合わせを安定させる仕組み

2025.11.17

-

情報設計

-

Webサイト戦略とは何ですか? 5つの戦略チェックリストを公開

2023.12.15

-

情報設計

-

情報設計を行うための5つの手法。ゴールを達成するために必須な情報設計

2023.02.16

-

情報設計

-

ユーザーフローとは何ですか。Web サイトのユーザーフロー図を作成する方法

2024.01.04

-

WEB

-

Web広告の成果は設計で決まる!効果を最大化するプランニングとは

2023.01.13